【体験談】【動画あり】UWAで学ぶ海洋生物学。ウミガメと海洋環境問題に挑む留学生活

Chizuruさん 2025年10月16日

| Chizuruさんの留学プラン |

|---|

|

・2022年10月〜2023年1月 ナビタス・イングリッシュ 英語コース ここで英語の基礎を学習 ↓ ・2023年1月〜2023年6月 西オーストラリア大学附属語学学校CELT Bridging Course20週間 西オーストラリア大学に英語力証明無しで進学可能なブリッジングコース(大学進学準備コース)でアカデミック英語を学ぶ ↓ ・2023年7月〜2026年6月 西オーストラリア大学 Bachelor of Science (Marine Biology) |

パースの西オーストラリア大学に決定した理由について教えてください

世界中で働きたいという夢があっても、オーストラリアの大学進学は自分の中で非常に高い壁でした。ほとんどの留学生はオーストラリアの東海岸、シドニーやメルボルンに留学されると思いますが、私はパースの自然に溢れる環境や、日本人留学生が少ない環境で自分の英語力を磨きたいという思いが強く、パースを選びました。

西オーストラリア大学に決めた大きな理由は、まず、日本で1年間大学に通っていたため、3年間で学士(Bachelor)の学位を修められるという点はありがたかったです。また、日本の大学で取得した単位の変換が可能だったこと、UWAから返金不要の奨学金をいただけたことは、大きな決め手となりました。

留学当初、どのように英語力を向上させましたか?

UWAの付属語学学校(CELT)に6ヶ月間通っていました。入学前と修了後では、英語力が向上したことを強く実感しています。

まず、見るもの聞くものを全て英語の環境に変えました。スマートフォンの画面の言語を英語に変えたり、好きなアーティストの投稿内容を読みたくて、分からない単語があるたびに調べていました。

3ヶ月後くらいには、それが日常となり、英語を読むことに慣れていきました。リスニングは、歩いている時に英語のラジオを聴き、その度にシャドーイングをしていました。ライティングはIELTSの過去問を使って練習し、ホストマザーや語学学校の先生に添削をお願いしてスキル向上に努めました。

UWA付属のブリッジングコースで学んだことで、特に役立ったことはありますか?

非常に良かったと思っています。基本的なプレゼンテーションの仕方を英語でどのように行うか、という点から学ぶことができました。

特にUWAでは、リファレンス(引用文献)が非常に重要視されているため、その書き方を間違えると試験でマイナスになることもあります。そういった基本的なことをブリッジングコースで学べたのは、自分にとって非常に大きなものだったと感じています。

語学学校や大学で学ぶ留学生について教えてください。

語学学校のブリッジングコースでは、私を含めて日本人の方は合計2人でした。その方とはLINEでメッセージを送る際も全て英語で話していたため、日本語を使うことは全くありませんでした。大学では、ローカルのオーストラリア人をはじめ、イギリス、アメリカ、カナダなど英語が公用語の国出身の方、そしてインターナショナル生(留学生)も多く、ネイティブスピーカーに負けないくらい英語が上手な方がほとんどです。

大学での授業やグループワークで苦労された点はありますか?

UWAで初めてのグループディスカッションのミーティングに参加した際、今まで学んできた英語とは別物に感じるくらい話すスピードが速く、皆スラングも使うため、ついていくのに必死でした。日々の授業や課題への取り組み方について、工夫されていることはありますか?

授業の前日までにその日の授業でカバーする資料がアップロードされるので、できる限り目を通すようにしています。特に生物のラボ(実習)は3時間でやることが多いため、何をやらなくてはいけないのか、どんな実験方法なのかなど、授業前に理解しておくようにしています。

キャンパス内のお気に入りの場所を教えてください。

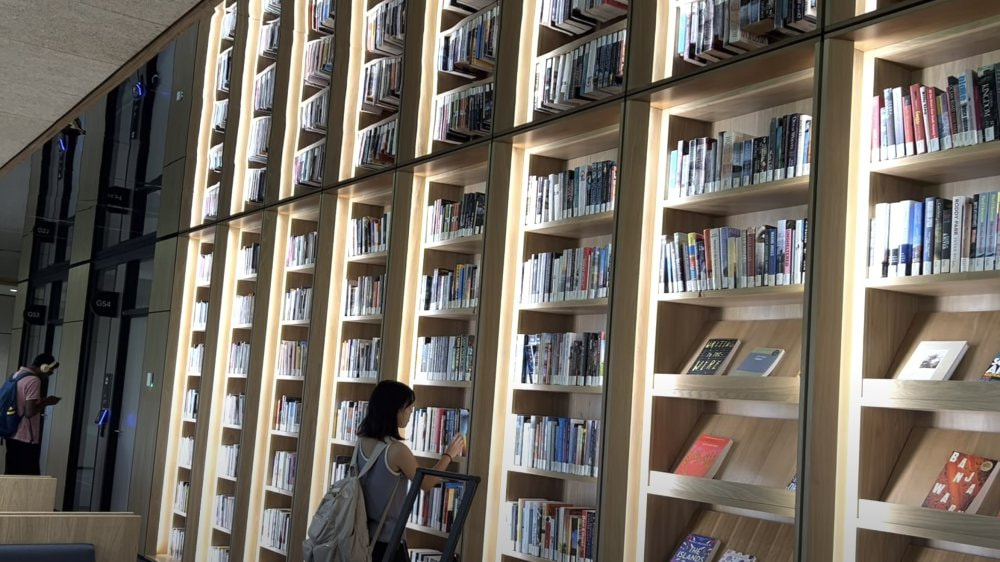

EZONEという建物がお気に入りです。ここのスペースではお昼ご飯を食べたり、授業の休み時間に休憩に来たりと、ゆったりできます。

グループプロジェクトの課題を進める際には、図書館やEZONEのワークスペースを予約して、グループの皆で集まって作業を進めています。課題や試験勉強は、大学図書館のファーストフロアにあるQuiet Area(静かに勉強できるエリア)で集中的に行っています。

海洋生物学に興味を持ったきっかけと、UWAで学ぶ魅力について教えてください。

パースのロットネスト島に行った時、今までに見たことのないほど透き通ったインド洋を見て、言葉では表せないほど感動しました。

パースの海の中はどうなっているのだろう、どんな生物が住んでいるのだろうと、パースの海に強い興味を持ちました。

また、オーストラリア人の環境問題に対する意識の高さ、例えば、なるべくプラスチックを使わないようにする点や、毎週どこかでビーチクリーンアップのイベントがあるといったところで、オーストラリアから海洋問題について学べることがたくさんあると感じました。

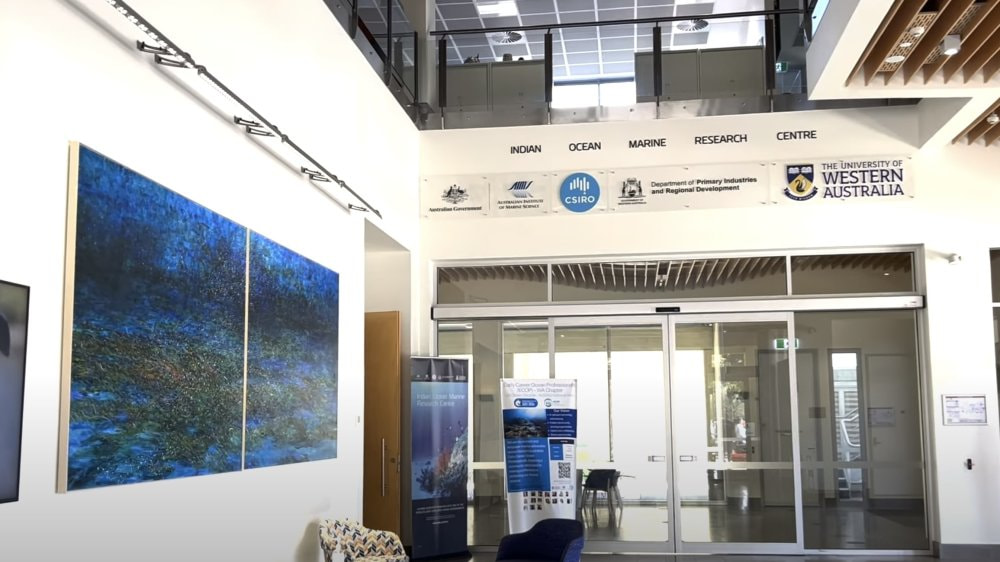

UWAには「インディアンオーシャンリサーチインスティチュート」(Indian Ocean Research Institute)があり、海洋生物学の研究が進んでいる印象を受けました。私は半年間、博士課程の方のもとでプラスチックの研究のサポートを週に2回ほどさせていただきました。

大学の授業以外に、特に力を入れている活動は何ですか?

大学の授業とは別に、ボランティア活動を積極的に行っています。将来、自分が海洋生物学者になるにあたってベースとなる経験を、ボランティア活動を通して得ています。

これまで博士課程でプラスチック汚染を研究されている方と、修士課程でウミガメの研究をされている方のもとでボランティアをさせていただきました。

先月はポートヘッドランドに行き、ウミガメ観測のボランティアに参加しました。

孵化したウミガメの赤ちゃんのデータを観測し、親ウミガメが何匹ビーチにやってきたのか、そのうち何匹がどこで卵を産んだのかというデータを採取しました。ウミガメの研究に興味がある私にとって、この経験は情熱と使命感をさらに深めるものとなりました。

土日や長期休暇はどのように過ごしていますか?

土日や休みの期間は、友達とビーチに行ったり、ピクニックをしたりとのんびり過ごしています。夏には海洋生物学クラブのシュノーケリングイベントが毎週日曜日に開催されるため、海に行っていました。長期の休みには、友達とロードトリップでマーガレットリバーやランセリンに行き、綺麗な景色に癒されて気分転換をしています。

オーストラリアの多文化環境について、どのように感じていますか?

オーストラリアは多民族国家で、オーストラリア人だけでなく、様々な国のバックグラウンドを持った方がたくさんいます。言い換えれば、オーストラリアに来るだけで、世界中の国の人と話せたり、新たな文化が学べたり、世界中に友達ができるということです。

留学生活を通じて、ご自身の変化や成長について教えてください。

日本にいたときは自分に自信がなかったのですが、留学してからは、英語を使えるようになるための努力、一人でのシェアハウス探し、大学進学、ボランティア活動など、全て自分の意思で乗り越えてきました。その一つ一つを達成できたことが、今の自信に繋がっていると感じています。

もちろん、悩んだ時や辛い時に支えてくれる人が周りにいてくれたことには感謝しています。

そして、誰かに「こうなってほしい私」ではなく、「自分がどうしたいか」を大切にしたいと留学に来て強く思いました。人生は一度きりであり、後戻りはできないので、後悔しないように、今できることをこれからも挑戦し続けていきたいと思います。

最後に、これからパースへの留学を考えている方へメッセージをお願いします。

パースは美しい自然とフレンドリーな人に恵まれた素晴らしい場所です。留学生活では時に大変なことがあるかもしれませんが、それは自分を成長させてくれるチャンスです。

オーストラリアは多文化が融合した国なので、様々な国の文化や価値観に触れることができます。パースでの留学生活が一生の宝物になるよう、応援しています。